Dramatikerinnen: Zu ihren Lebzeiten bekannt, heute vergessen

07.04.2025

Manche Autorin war einst erfolgreich wie Goethe oder Schiller. Warum kennt sie heute niemand mehr? Germanistin Anna Axtner-Borsutzky begibt sich mit ihrem Team auf ihre Spuren.

07.04.2025

Manche Autorin war einst erfolgreich wie Goethe oder Schiller. Warum kennt sie heute niemand mehr? Germanistin Anna Axtner-Borsutzky begibt sich mit ihrem Team auf ihre Spuren.

Dr. Anna Axtner-Borsutzky mit ihrem Team bei der Archivarbeit im Deutschen Theatermuseum München. | © LMU/Florian Generotzky

Dr. Anna Axtner-Borsutzky ist Akademische Rätin a. Z. an der Fakultät für Sprach- und Literaturwissenschaften der LMU und leitet das Teilprojekt Theaterwesen im Rahmen des BMBF-Forschungsvorhabens „Lost in Archives. Auf der Suche nach unsichtbaren Frauen im 18. Jahrhundert“, das im Oktober 2024 gestartet ist.

Sie leiten ein Projekt über Dramatikerinnen, die um 1800 teilweise sehr bekannt waren, aber heute vergessen sind. Wer waren diese Frauen?

Anna Axtner-Borsutzky: Ein klassisches Beispiel ist Charlotte Birch-Pfeiffer, die sehr häufig gespielt wurde. Heute kennt man sie nicht mehr. Dabei wurde sie zum Beispiel in der deutschen Community in Amerika an manchen Orten öfter aufgeführt als Goethe oder Schiller, wie ich bei meinem letztjährigen Forschungsaufenthalt an der Ostküste feststellen konnte.

Eine für mich sehr faszinierende Figur ist Therese von Artner. Sie hat viele Dramen geschrieben und war sehr gut vernetzt. Wir haben bei unseren Recherchen äußerst positive Rezensionen ihrer Stücke gefunden, in einer heißt es: „Einige Probescenen der genialen Dichterin Therese von Artner […] unter dem Namen Theone bekannt […] haben durch die Mittheilung das Gute erzweckt: daß die Dichterin ihr Manuscript für 300 Fl. Conv. Geld an den Buchhändler Hartleben […] veräußerte“. Das ist ein toller Fund für uns, weil er zeigt, dass ihr Stück aufgeführt wurde und sie es sogar verkaufen konnte.

Namentlich nicht unbekannt ist Charlotte von Stein, die heute aber vor allem durch ihre Freundschaft zu Goethe Erwähnung findet. Das ist übrigens eine Form der Marginalisierung, die bei Autorinnen dieser Zeit häufig auftritt und in die man selbst leicht verfällt: Autorinnen werden nicht als solche, sondern in Relation zu anderen – vor allem männlichen Autoren – betrachtet. Charlotte von Stein hat auch Dramen geschrieben, zum Beispiel „Dido“, zur selben Zeit, als Goethe und Schiller in Weimar waren. Aber „Dido“ kennt man heute nicht mehr.

Das 18. Jahrhundert ist die Hochphase des Dramas. Es gibt die Redensart, Frauen hätten keine Dramen, sondern eher Romane und Briefe, Empfindsames, geschrieben. Das ist aber schon lange widerlegt worden. Es gibt also eine geschlechterspezifische Gattungszuschreibung, die nicht haltbar ist.Dr. Anna Axtner-Borsutzky , Leiterin des Teilprojekts Theaterwesen im Rahmen des BMBF-Forschungsvorhabens „Lost in Archives. Auf der Suche nach unsichtbaren Frauen im 18. Jahrhundert“

Waren das Einzelfälle?

Nein. Das 18. Jahrhundert ist die Hochphase des Dramas. Damals wurden die ersten Nationalbühnen erbaut – in Mannheim, Hamburg, Berlin, Wien. Es gibt die Redensart, Frauen hätten keine Dramen, sondern eher Romane und Briefe, Empfindsames, geschrieben. Das ist aber schon lange widerlegt worden, beispielsweise von Anne Fleig, die für das späte 18. Jahrhundert mehr als 50 sicher aufgeführte Dramen von Frauen gefunden hat. Es gibt also eine geschlechterspezifische Gattungszuschreibung, die nicht haltbar ist.

Warum sind diese einst so beliebten Dramatikerinnen dann heute unbekannt?

Das ist tatsächlich eine Frage, der wir uns auch im Projekt widmen: wie die Prozesse des Unsichtbarwerdens vonstattengingen. Zum Teil liegt das an der Selbstarchivierungspraxis. Goethe ist ein Paradebeispiel für das „Nachlassbewusstsein“: Er hatte selbst seinen Nachlass schon so hergerichtet und angelegt, damit er später nutzbar sein konnte. Das tritt eher selten bis gar nicht auf bei den Dramatikerinnen.

Zum anderen liegt es auch an der Sammlungs- und Archivierungspraxis, die ihnen nachfolgte. Nachlässe von Kleist, Schiller, Goethe liegen oft gesammelt und systematisiert in den großen Archiven, wie im Deutschen Literaturarchiv Marbach oder im Goethe- und Schiller-Archiv Weimar. Das gibt es bei Dramatikerinnen (dieser Zeit) selten. Der zweite Teil unseres Projekts ist die literaturwissenschaftliche Einordnung der wiederentdeckten Stücke.

Im 19. Jahrhundert beginnt der Aufbau von Sammlungen und eine Nationalgeschichtsschreibung, in deren Zug große Heldenfiguren konstruiert werden. Das ist keine Erzählung, in der Autorinnen Platz bekommen sollten, nach Meinung der (Literatur-)Historiker der damaligen Zeit.Dr. Anna Axtner-Borsutzky , Leiterin des Teilprojekts Theaterwesen im Rahmen des BMBF-Forschungsvorhabens „Lost in Archives. Auf der Suche nach unsichtbaren Frauen im 18. Jahrhundert“

Warum ist nichts über diese Autorinnen in den großen Archiven zu finden? Waren sie schon vergessen, als die Archive aufgebaut wurden, oder wurden sie bewusst außen vor gelassen?

Das müssen wir in den Einzelfällen noch klären. Im 19. Jahrhundert beginnt der Aufbau von Sammlungen und eine Nationalgeschichtsschreibung, in deren Zug große Heldenfiguren konstruiert werden. Das ist keine Erzählung, in der Autorinnen Platz bekommen sollten, nach Meinung der (Literatur-)Historiker der damaligen Zeit.

Zum Teil ist es eine bewusste Auslassung. Es hat auch viel mit sogenannter „Qualität“ zu tun, die den Autorinnen zeitgenössisch abgesprochen wurde – ohne dass dies haltbar wäre. Es gab das Vorurteil, dass Frauen nicht so qualitätsvoll geschrieben hätten. Das trifft in vielen Fällen einfach nicht zu, führt aber dazu, dass sie per se gar nicht erst erwähnt werden. Es ist schon ein Mechanismus zu erkennen, dass Dramatikerinnen und Schriftstellerinnen marginalisiert wurden und daher keinen großen Raum in Literaturgeschichtsschreibungen der Zeit einnehmen.

Wie gehen Sie bei Ihrer Forschung vor?

Wir gehen in Archive, lesen Theaterzettel und Rezensionen aus der Zeit, suchen nach Briefen. Entweder finden wir wirklich von den Frauen selbst Nachlassmaterialien oder durch den Umweg über andere. Zum Beispiel: Wenn sie mit einer anderen Person, etwa mit Verlegern, Briefe geschrieben haben und diese aufbewahrt wurden. Das sind die Spuren, denen wir nachgehen.

Es gibt dabei ganz unterschiedliche Fälle. Manche Frauen haben unter ihrem eigenen Namen veröffentlicht. Dann gibt es oft Pseudonyme oder sie haben geheiratet und einen anderen Namen angenommen. Manchmal stehen auch nur Initialen da. Darum ist es oft nicht so leicht zuzuordnen, wer etwas geschrieben hat.

In den Literaturgeschichten muss man schon sehr genau nach weiblichen Namen suchen. Es ist eine Frage der Kanonisierung, durch die bestimmte Größen hervorgehoben und zu Leuchttürmen der Literatur gemacht wurden. Dagegen sind andere in Vergessenheit geraten.Dr. Anna Axtner-Borsutzky , Leiterin des Teilprojekts Theaterwesen im Rahmen des BMBF-Forschungsvorhabens „Lost in Archives. Auf der Suche nach unsichtbaren Frauen im 18. Jahrhundert“

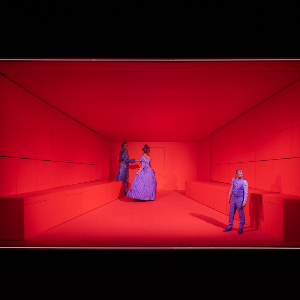

Das Schauspielhaus Graz hat 2024 das Drama „Von einem Frauenzimmer“ von Christiane Karoline Schlegel uraufgeführt. | © Schauspielhaus Graz/Lex Karelly

Was ist dadurch, dass Autorinnen quasi vergessen wurden, in der Theater-Literatur in Schieflage geraten?

Ich selbst habe in der Schule und im Studium nichts über schreibende Frauen aus der Zeit um 1800 gelernt. Auch in den Literaturgeschichten muss man schon sehr genau nach weiblichen Namen suchen. Es ist eine Frage der Kanonisierung, durch die bestimmte Größen hervorgehoben und zu Leuchttürmen der Literatur gemacht wurden. Dagegen sind andere in Vergessenheit geraten.

Aber: Der Umgang mit dem kulturellen Wissen hat sich in den letzten zehn Jahren schon sehr verändert. Es gibt mittlerweile immer mehr Literaturgeschichten und Anthologien, die versuchen, mehr Frauen aufzunehmen. Es ist trotzdem oft noch immer ein aktives Suchen. Aber es lohnt sich auf jeden Fall, weil man auch nur so andere Blickwinkel kennenlernt.

Zudem eignen sich Werke von Autorinnen gleichermaßen für literaturwissenschaftliche Studien. Gerade hier finden innovative Schreibweisen Verwendung, die wegweisend für die Zukunft sein könnten. Diese Dramen sind genauso für literaturwissenschaftliche Fragestellungen und Untersuchungen geeignet wie der herkömmliche Kanon.

Das Allerwichtigste ist die fehlende Zugänglichkeit. Es gibt für viele Autorinnen keinen Wikipedia-Eintrag oder andere Lexikonartikel, die öffentlich leicht einsehbar wären.Dr. Anna Axtner-Borsutzky , Leiterin des Teilprojekts Theaterwesen im Rahmen des BMBF-Forschungsvorhabens „Lost in Archives. Auf der Suche nach unsichtbaren Frauen im 18. Jahrhundert“

„Für mich ist Archivarbeit eine Schatzsuche, insbesondere dann, wenn Archivalien nicht systematisiert sind, sondern man eher einfach eine Kiste bekommt, in der man herumschauen kann. Man weiß ja gar nicht, was man sucht, weil wir gar nicht wissen, was es gibt. Es ist Teil des Prozesses, dass man sich schrittweise vorarbeitet und Teile des Mosaiks zusammensetzt.“, sagt Dr. Anna Axtner-Borsutzky. | © LMU/Florian Generotzky

Wie gehen Sie mit diesen Auslassungen in der Lehre um?

Ich habe vergangenes Semester ein Seminar gegeben: „Spotlight on! Auf der Suche nach unsichtbaren Frauen des 18. bis 20. Jahrhunderts“. Die Studierenden waren begeistert. Manche haben gesagt, dass sie davor nicht einmal darüber nachgedacht hatten, dass es mehr Autorinnen geben könnte. Man weiß ja gar nicht, was einem fehlt, wenn man es nicht kennt. Die Lehramtsstudierenden wollen dieses Wissen nun in ihren zukünftigen Schulunterricht mitnehmen. Das sind Prozesse, die einen Wandel bewirken werden.

Es gibt sehr viele sehr gute Autorinnen. Es gibt auch vergessene Autoren, aber bei den Autorinnen ist die Forschungslücke doch drastischer.

Das Allerwichtigste ist die fehlende Zugänglichkeit. Es gibt für viele Autorinnen keinen Wikipedia-Eintrag oder andere Lexikonartikel, die öffentlich leicht einsehbar wären. Wenn wir heute zum Beispiel Charlotte von Stein lesen möchten, gibt es keine Ausgabe der „Dido“. Es ist zwar, Gottseidank, mittlerweile ziemlich viel digitalisiert. Aber wenn ich „Dido“ mit meinen Studierenden lesen möchte – das war auch ein Aha-Effekt für alle –, können wir nicht in den Buchladen gehen und ein Reclam-Heft kaufen. Man muss mühsam die Digitalisate in Frakturschrift lesen, und auch das erschwert ihre Bekanntmachung, denn die Lektüre der Frakturschrift ist für viele ungewohnt und anstrengend.

Das Projekt „Lost in Archives“ ist ein Verbundvorhaben, das sich mit „Unsichtbaren Frauen im 18. Jahrhundert“ beschäftigt. Neben der LMU sind Prof. Dr. Isabelle Deflers von der Universität der Bundeswehr Neubiberg (Militärliteratur) und Dr. Marília Jöhnk von der Goethe-Universität Frankfurt (Literaturkritik) beteiligt. Es wird in der Förderlinie „Innovative Frauen im Fokus“ des BMBF gefördert.

Im Rahmen des Teilprojekts an der LMU geht es darum, Dramatikerinnen aus der Zeit von 1770 bis 1820 wieder sichtbar zu machen. Dafür erscheint ein Podcast, wird eine Wanderausstellung konzipiert und eine Graphic Novel erscheinen. Zudem werden die Dramen literaturwissenschaftlich untersucht. Ein weiteres Ziel ist es, Ausgaben der wiederentdeckten Werke zu edieren.

Wer ein bereits sichtbar gemachtes Werk einer der vergessenen Autorinnen lesen möchte:

Elise Müller: Die Kostgängerin im Nonnenkloster. Mit einem Nachwort hrsg. von Johannes Birgfeld, Werhahn-Verlag 2003.